211 milliards d’euros d’aides versées en 2023 aux entreprises sans transparence ni suivi

Publié le

En pleine crise des finances publiques, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises met en lumière le manque d’évaluation d’un des principaux budgets de l’État. Les sénateurs, qui ont dû eux-mêmes chiffrer le montant des aides accordées, préconisent une modification législative et appellent à un choc de responsabilisation des entreprises.

À l’automne dernier, l’annonce coup sur coup de la fermeture de deux sites emblématiques de Michelin et d’un plan social massif chez Auchan avait poussé l’ancien Premier ministre Michel Barnier à demander à « toutes les entreprises ayant reçu de l’argent public, notamment pour les crises du Covid et de l’énergie, de nous dire ce qu’elles en [avaient] fait ». Créée en janvier 2025, la commission sénatoriale chargée d’enquêter sur l’utilité des aides publiques aux entreprises aura auditionné 33 dirigeants d’entreprises – parmi lesquelles TotalEnergies, LVMH, Michelin, Sanofi, STMicroelectronics –, une dizaine de représentants des services de l’État mais aussi des économistes, des organisations syndicales et le ministre de l’Économie lui-même, Éric Lombard. Dans le contexte de crise des finances publiques que subit le pays, le coût global des aides versées et leur utilité se devaient d’être, enfin, questionnés.

|

211 milliards d’euros versés en 2023

Après cinq mois de travaux, le rapport publié le 8 juillet dernier met en lumière la complexité du système autant que le manque d’évaluation des 211 milliards d’euros versés pour la seule année 2023. Pour parvenir à cette somme, il a fallu batailler : le Trésor, pas plus que Bercy, n’étant en mesure de fournir un recensement de toutes les aides de l’État aux entreprises. Les sénateurs ont donc dû procéder eux-mêmes au chiffrage, avec l’aide d’économistes, pour arriver à ces 211 milliards, un montant qui comprend les subventions de l’État, les aides versées par Bpifrance, les allègements de cotisations sociales ou encore les dépenses fiscales (En revanche, ne sont pas incluses les aides versées par les Régions ou les communes et celles versées par l’Union européenne).

« Un pognon de dingue », seraient tentés d’ironiser certains, sans que l’on sache comment celui-ci a été utilisé ou évalué. « Quelques années après la gabegie qu’a constitué le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), l’actualité sociale fait ressurgir dans le débat public la problématique de la conditionnalité des aides publiques ainsi que celle d’un contrôle plus strict et d’une évaluation plus poussée de ces aides », peut-on lire dans le préambule du rapport transpartisan, adopté à l’unanimité et largement salué par la CFDT.

Vingt-six préconisations et quelques chocs à opérer

In fine, « le paysage des aides publiques aux entreprises semble aujourd’hui éclaté et échapper à toute réflexion d’ensemble », constate le rapporteur Fabien Gay (Parti communiste), qui préconise, au nom de la commission d’enquête, 26 propositions permettant un « choc de transparence », de « simplification » (pas moins de 2 250 dispositifs ont été recensés), d’« évaluation » et de « responsabilisation » en matière de conditionnalité des aides…

La première de ces préconisations prêterait presque à sourire tant elle paraît évidente : la création d’un « tableau détaillé et actualisé » chaque année des aides versées aux entreprises, une tâche qui pourrait être confié à l’Insee. De la même manière, la publication annuelle par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan d’un rapport sur le suivi et l’évaluation des aides versées aux entreprises, accessible aux parlementaires et aux partenaires sociaux, semble frappée du coin du bon sens. Enfin, un renforcement de l’information et de la transparence est demandé au sein des entreprises, avec un accès aux données relatives aux aides publiques pour les CSE.

Fixer des conditions d’octroi… et de remboursement

Selon la CFDT, « l’impératif de transparence et d’objectivation de l’utilisation des fonds publics constitue un enjeu démocratique majeur. Il l’est d’autant plus que le rapport, exemples à l’appui, pointe les soutiens reçus par des entreprises qui, dans le même temps, ont opéré des restructurations importantes et procédé à des licenciements tout en versant des dividendes à leurs actionnaires », assure Luc Mathieu, secrétaire national.

Dans un contexte de multiplication des plans sociaux et de départs volontaires, le rapport estime en effet les contreparties en matière d’emplois « trop peu contraignantes » ; sans parler de la « place marginale et peu opérante » de la conditionnalité des aides. Aussi, les sénateurs préconisent-ils trois pistes : interdire l’octroi d’aides et imposer leur remboursement dans le cas où les entreprises seraient condamnées pour infraction grave ; demander le remboursement des aides de l’État ou de la collectivité aux entreprises procédant à une délocalisation de l’activité dans les deux années suivant l’attribution ; exclure les aides publiques du périmètre du résultat dit distribuable – c’est-à-dire sur lequel est assis le calcul du dividende. « Ces pistes confirment en grande partie les revendications de la CFDT sur les aides aux entreprises, en particulier leur remboursement en cas de versement de dividendes ou de suppression d’emplois », se félicite le secrétaire national.

Auditionné à la mi-mai, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, affirmait devant la commission d’enquête: « Le gouvernement estime que les crédits d’impôt sont efficaces et utiles. Sinon, nous saisirions ces 150 milliards d’euros pour régler le problème du déficit budgétaire ». On ignore encore si les propositions issues de ce rapport feront l’objet d’une proposition de loi ou seront poussées sous forme d’amendements dans le projet de loi de finances. Mais, alors qu’a lieu en ce moment « la présentation d’un budget qui prévoit 40 milliards d’euros d’économies, il est impensable que ces réflexions ne soient pas sérieusement étudiées », conclut Luc Mathieu.

Par Anne-Sophie Balle

Rédactrice en chef adjointe de Syndicalisme Hebdo

– – – – – – – –

D’après l’article initialement publié par Syndicalisme Hebdo

– – – – – – – –

Quelques exemples citées dans le rapport sénatorial :

La multiplication des plans sociaux et des plans de départs volontaires choque l’opinion surtout quand les entreprises ont perçu des aides publiques et versent simultanément des dividendes…

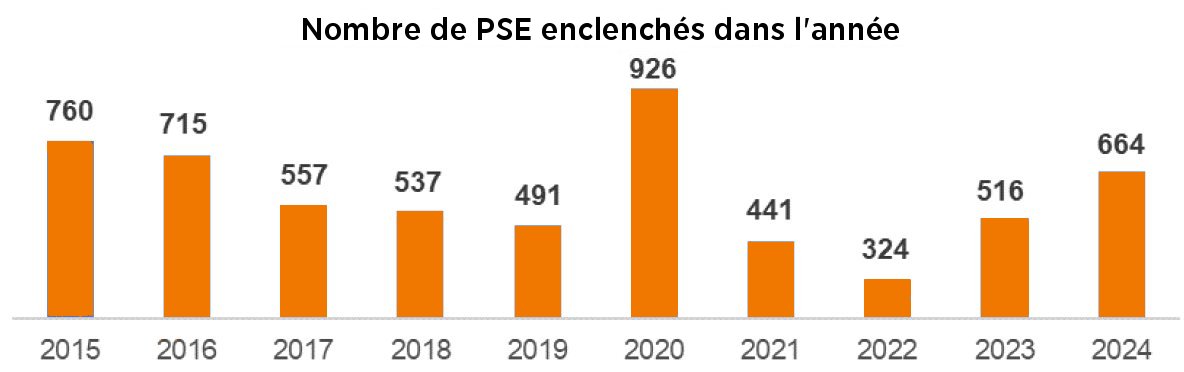

Lorsqu’une entreprise employant plus de 50 salariés envisage de licencier au moins dix salariés sur une période de trente jours pour un motif économique, elle est tenue d’établir un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), plus communément appelé plan social.

Le nombre PSE augmente continûment depuis 2022 selon les chiffres communiqués par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle : il a été multiplié par deux entre 2022 et 2024.

Dans le même temps, les plans de départs volontaires, qui n’ont de volontaires que le nom et qui peuvent être mis en place indépendamment d’un PSE, connaissent un fort regain, de même que les défaillances d’entreprises (64 000 en 2024).

Le groupe Auchan a annoncé mardi 4 novembre 2024 son intention de procéder à un PSE concernant 2 384 de ses 54 000 salariés employés en France. Le groupe a bénéficié entre 2013 et 2023 de 636 millions d’euros d’aides fiscales et de 1,3 milliard d’euros d’allègements de cotisations sociales.

Le 5 novembre 2024, le groupe Michelin a annoncé la mise en place d’un PSE concernant 1 254 salariés parmi les 19 000 collaborateurs du groupe en France. Le groupe a bénéficié d’aides publiques, notamment 32,4 millions d’exonérations de cotisations sociales en 2023 et 40,4 millions d’euros de crédit d’impôt recherche (CIR) en 2024, tout en versant selon les calculs du rapporteur environ 1,4 milliard d’euros de dividendes la même année.

Le groupe ArcelorMittal a annoncé le 23 avril 2025 son intention de mettre en place un PSE qui devrait concerner près de 600 salariés parmi les 15 400 employés en France. Le groupe a versé en moyenne 200 millions d’euros de dividendes chaque année depuis dix ans au niveau mondial, alors qu’il a bénéficié en 2023 en France de 298 millions d’euros d’aides, dont 195 millions d’euros en raison du prix de l’énergie, 41 millions d’euros d’allègements de cotisations sociales et 40 millions d’euros de CIR.

Le 30 avril 2025, le fabricant de semi-conducteurs franco-italien STMicroelectronics, qui emploie 11 500 personnes en France, a annoncé un plan de départs volontaires sur trois ans concernant 1 000 postes, alors que l’entreprise a bénéficié en 2023 de 487 millions d’euros d’aides (dont 334 millions d’euros de subventions, 119 millions d’euros de crédit d’impôt recherche et 34 millions d’euros de remboursements ou allègements de cotisations). En 2023, la société a versé 212 millions d’euros de dividendes.

Le même jour, le groupe LVMH a fait part de son intention de supprimer 1 200 postes, en ne remplaçant pas les départs à la retraite notamment, dans sa filiale Moët Hennessy qui regroupe ses activités vins et spiritueux, soit plus de 12 % de ses effectifs. En 2023, les aides publiques versées à ce groupe ont atteint 275 millions d’euros, tandis que 20 % de la valeur ajoutée du groupe en 2024 (37 milliards d’euros) ont été affectés aux dividendes en 2024.

– – –

Pour aller plus loin :

Synthèse du rapport sénatorial (l’essentiel)

Rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux entreprises – Tome 1

Rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux entreprises – Tome 2 – Comptes-rendus

Rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux entreprises – Tome 3 – Comptes-rendus

– – –

Sous la plume du Canard :

Aides de l’Etat aux entreprises, des milliards perdus dans la « jungle »

Alors que le Premier ministre vient d’indiquer comment réaliser 44 milliards d’euros d’économies pour 2026, le budget de la France dispose de ressources très mal connues : le total des aides publiques versées aux sociétés privées. Plus de 200 milliards, selon un récent rapport du Sénat !

Combien l’Etat distribue-t-il chaque année aux entreprises ? A cette question simple, aucune réponse simple. Les sénateurs qui ont participé à une commission d’enquête sur le sujet ont pourtant auditionné 33 grands patrons, des économistes, des ministres, des représentants de corps de contrôle… Dans leur rapport, rendu le 8 juillet, ils font ce constat ahurissant : « Il est aujourd’hui impossible de déterminer avec précision le montant des aides publiques versées aux grandes entreprises. » Heureusement que le pays ne traverse pas une crise budgétaire, à la recherche de 40 milliards d’économies !

A défaut d’avoir obtenu un chiffre de Bercy, les sénateurs ont sorti leur calculette et ont abouti à une estimation de « 211 milliards d’euros » en 2023. Sans compter les aides versées par les régions, l’Europe… Bref, c’est un montant qui mériterait consolidation. D’ailleurs, la première de leur recommandation est de créer un… tableau ! « Un tableau détaillé et actualisé chaque année », précisent les sénateurs. Cette idée, d’une simplicité enfantine, n’a jamais été formulée plus tôt. Au cours de leurs travaux, les sénateurs sont tombés sur une citation de l’ancien commissaire au Plan, Alain Etchegoyen, qui, en 2003, alertait déjà : « Les aides publiques aux entreprises constituent une sorte de jungle encore vierge dans laquelle l’Etat lui-même hésite à s’aventurer ou s’aventure dans les hésitations. » Il ne s’est jamais écoulé que vingt-deux ans depuis…

Publié par

Yann Voldoire

Voir l’article original du Canard Enchaîné

– – – – – – – – –