Recours aux contractuels dans la fonction publique : entre variable d’ajustement et nécessité de service public

Publié le

La députée Céline Thiébault-Martinez (Groupe Socialistes et apparentés) a présenté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un rapport budgétaire sur la mission Transformation et fonction publiques. La seconde partie de son rapport, intitulée « Le recours aux agents contractuels dans la fonction publique, entre variable d’ajustement et continuité du service public », dresse un constat lucide sur l’augmentation du nombre de contractuels et sur les risques d’un modèle public à deux vitesses.

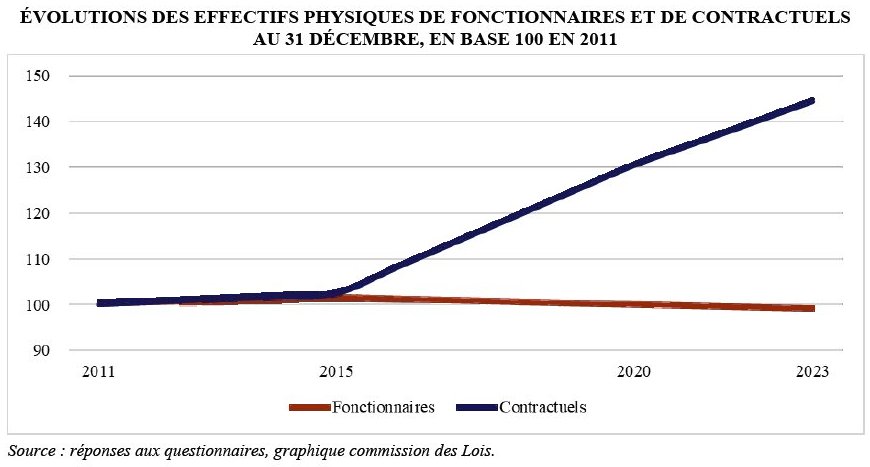

Un recours massif et durable aux contractuels

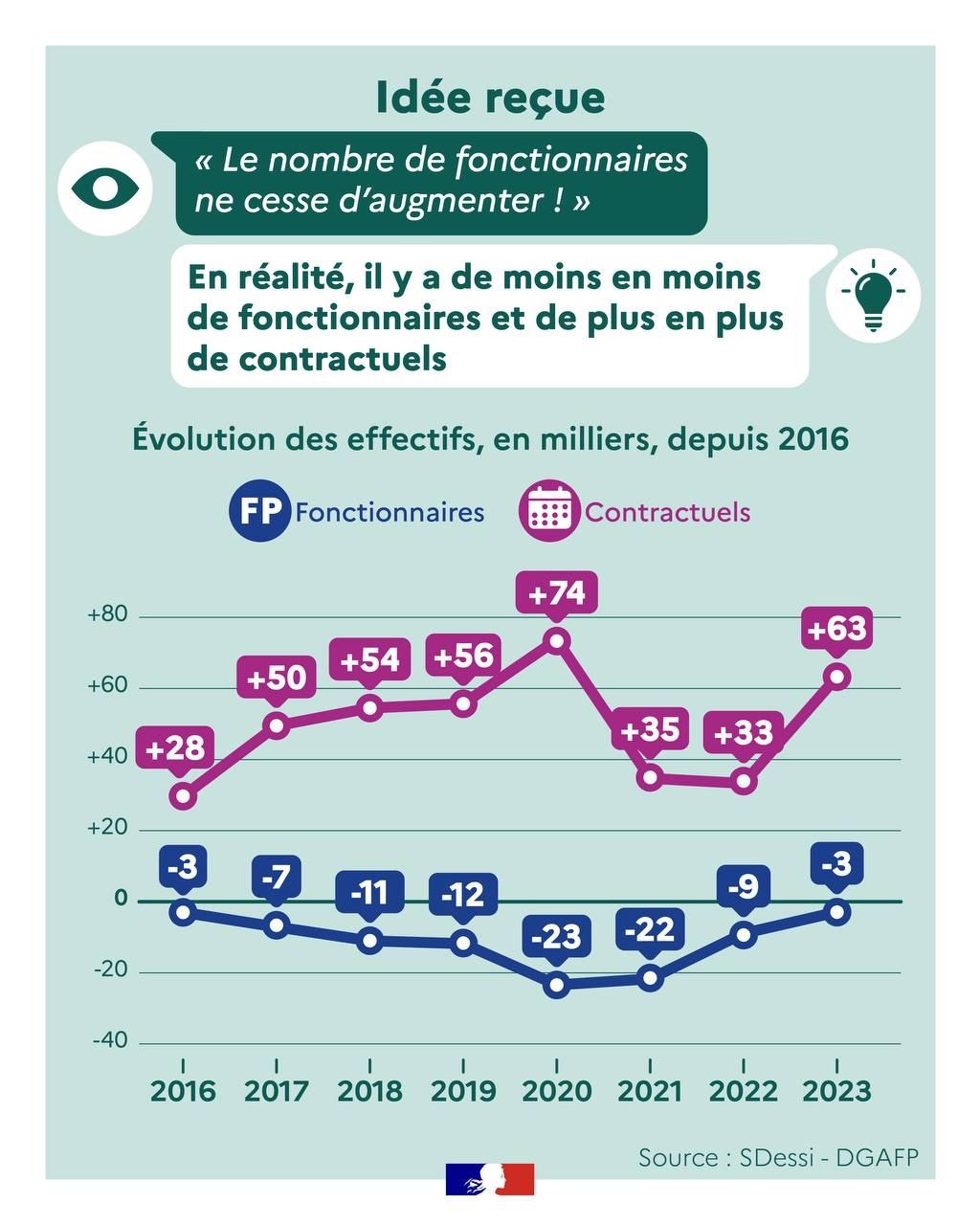

Depuis une dizaine d’années, la fonction publique connaît une hausse continue du nombre d’agents contractuels.

Ils représentent désormais près d’un quart de l’ensemble des agents publics, toutes fonctions publiques confondues. Dans certains ministères ou secteurs (enseignement supérieur, environnement, santé, numérique…), cette proportion dépasse largement les 30 %.

|

Pour la rapporteure, cette progression n’est pas un simple phénomène conjoncturel : elle traduit une évolution structurelle du modèle d’emploi public, où la flexibilité l’emporte de plus en plus sur le statut.

Les causes sont multiples :

- Difficultés de recrutement sur certains métiers techniques ou en tension ;

- Mise en œuvre de politiques publiques nouvelles (numérique, transition écologique, santé publique) demandant des compétences spécifiques ;

- Contraintes budgétaires poussant les employeurs publics à privilégier des contrats courts plutôt que des postes statutaires.

Des agents devenus « variables d’ajustement »

Le rapport souligne que, dans bien des cas, les contractuels servent de variable d’ajustement aux besoins de main-d’œuvre des administrations.

Ils sont mobilisés pour absorber les pics d’activité, remplacer des titulaires ou répondre à des besoins pérennes sans création de postes.

Résultat :

- Des chaînes de CDD parfois interminables,

- Des conditions de travail dégradées (salaire d’entrée inférieur, moindre reconnaissance, accès limité à la formation),

- Et un sentiment d’exclusion vis-à-vis des agents titulaires.

La députée alerte sur un risque de fracture interne : une fonction publique à deux vitesses, où les contractuels porteraient la charge de la flexibilité pendant que les titulaires assumeraient la stabilité du système.

Le statut en question : entre rigidité et nécessité

Céline Thiébault-Martinez ne remet pas en cause le statut général des fonctionnaires, qu’elle décrit comme un socle de neutralité, de continuité et de protection du service public. Mais elle reconnaît que certaines rigidités statutaires peuvent freiner la réactivité de l’administration et rendre difficile le recrutement de compétences rares.

Le défi consiste donc à trouver un équilibre :

“Le recours aux contractuels ne doit ni être diabolisé ni devenir la norme. Il doit être un outil au service de l’intérêt général, pas une facilité de gestion.”

Un pilotage encore trop flou

Le rapport met aussi en lumière un manque de pilotage global sur la question.

Les ministères ne disposent pas de données consolidées sur leurs effectifs contractuels, ni d’une stratégie RH cohérente.

Les pratiques de recrutement, de rémunération ou d’évaluation varient énormément d’un service à l’autre, ce qui nourrit un sentiment d’injustice.

La députée appelle à la mise en place d’une stratégie interministérielle du recours aux contractuels, fondée sur :

- une meilleure connaissance statistique des effectifs,

- la définition claire des cas de recours légitimes,

- et une harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération.

Des pistes pour un cadre plus équitable

Pour sortir d’un recours subi et désordonné, le rapport propose plusieurs leviers :

1. Encadrer le recours aux contractuels

- Limiter leur emploi aux besoins réellement temporaires ou aux compétences spécifiques.

- Interdire le remplacement durable de postes statutaires par des contrats précaires.

- Évaluer systématiquement les postes avant d’y recourir.

2. Améliorer les droits et la reconnaissance

- Garantir un accès équitable à la formation et à la mobilité.

- Mieux reconnaître les compétences acquises, notamment lors des renouvellements.

- Favoriser les passerelles vers la titularisation ou les CDI.

3. Créer un cadre d’emploi plus clair

- Envisager la création d’un “corps” ou “cadre” spécifique pour les contractuels, mieux défini, avec des grilles de rémunération et des droits homogènes.

- Ce cadre permettrait de sécuriser les parcours professionnels sans remettre en cause le statut des fonctionnaires.

Des recommandations

La député fait aussi une liste des propositions portant sur le recours aux contractuels dans la fonction publique :

- Recommandation n° 1 : Accompagner l’évolution des pratiques de recrutement en envisageant le contrat comme un point d’entrée dans la fonction publique.

- Recommandation n° 2 : Repenser les modalités des concours, et les adapter pour en renforcer l’attractivité.

- Recommandation n° 3 : Évaluer précisément le coût budgétaire total du recours à l’emploi contractuel, par versant, par filière et par métier.

- Recommandation n° 4 : Mener une étude approfondie sur les niveaux de cotisations employeurs et leurs conséquences sur l’emploi de titulaires, et d’envisager sérieusement la création d’une ressource fiscale supplémentaire au bénéfice de la CNRACL, assise sur la masse salariale des agents contractuels.

Pour la CFDT, un débat à poursuivre

Le rapport de Céline Thiébault-Martinez rejoint plusieurs constats que la CFDT Fonction publique défend depuis longtemps :

- le besoin d’une politique RH cohérente,

- la lutte contre la précarité,

- et la nécessité d’un dialogue social réel sur la gestion des contractuels.

La CFDT rappelle que le statut n’est pas un frein, mais un outil de cohésion et de justice dans le service public.

L’enjeu n’est pas d’opposer titulaires et contractuels, mais de garantir à tous les agents des droits équivalents et des conditions dignes.

En conclusion

Le recours aux contractuels, longtemps marginal, est devenu un pilier incontournable du fonctionnement de la fonction publique.

Mais sans cadre clair et sans pilotage stratégique, il risque de fragiliser le modèle même du service public.

Le rapport Thiébault-Martinez ouvre donc une voie importante : celle d’une fonction publique plus moderne, plus transparente et plus équitable, où chaque agent — titulaire ou contractuel — trouve sa place dans la continuité du service public.

– – –

Idée reçue :

|

– – –

Pour aller plus loin :

Tous les articles traitant des contractuels sont ici : https://www.cfdt-ufetam.org/categorie/dossiers_une/special-contractuels/

– – – – – – – –